- Johan Holten “Wo ist eigentlich gestern”, 2015

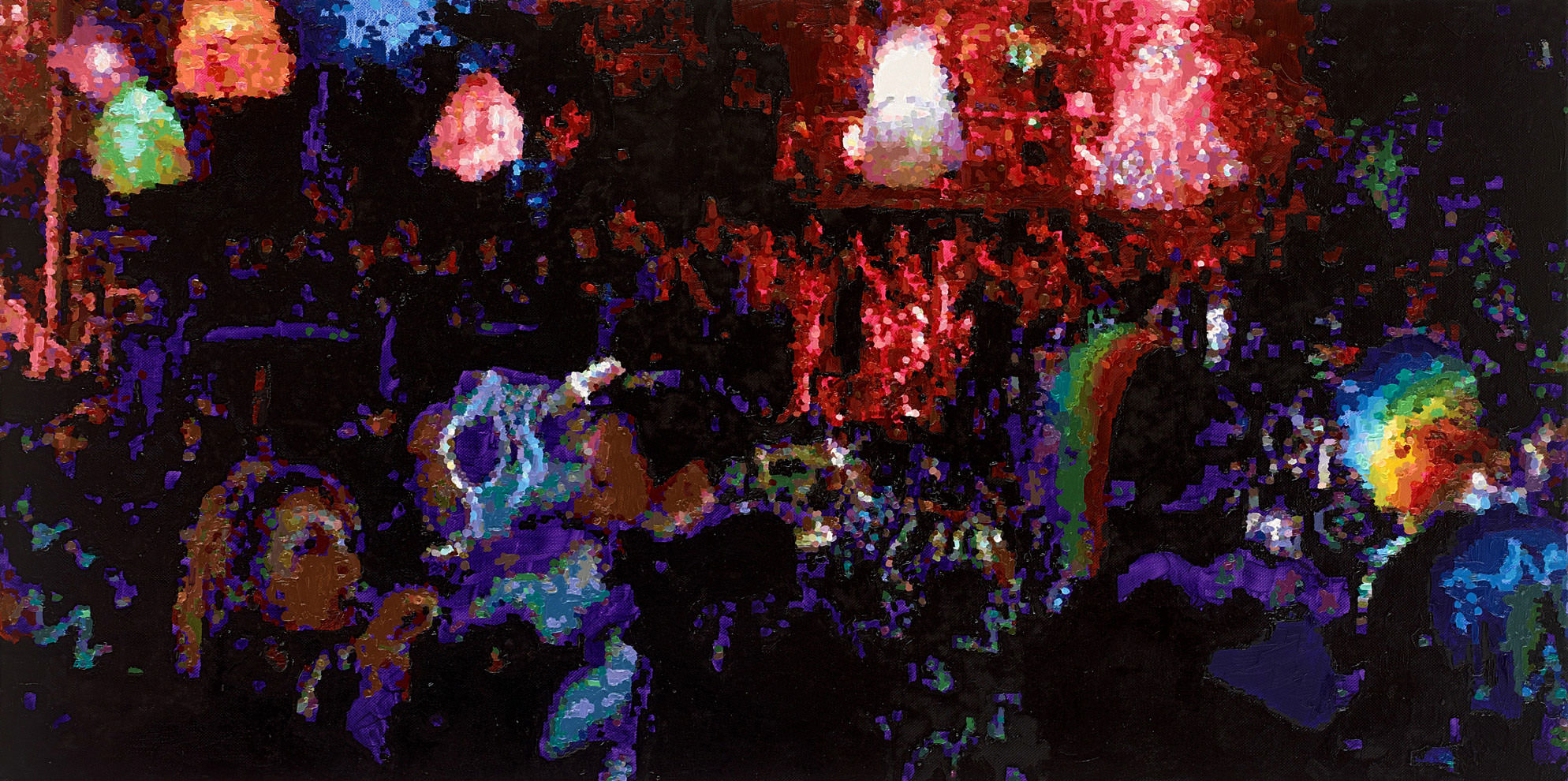

Nacht in Karl Kutter, 2015, Öl auf Leinwand, 50 x 100 cm

Fast nur dunkle Farben, viel Schwarz, dunkel schimmerndes Blau, an einigen Stellen ein tiefes Rot und ganz wenige Ansammlungen von hellem Grün, Orange und Weiß. Alles sorgfältig mit Pinsel auf eine Leinwand aufgetragen. Öl auf Leinwand eben, wie die wohl am weitesten verbreitete Materialangabe in der Kunstgeschichte lautet.

Auf einer der Leinwände in der Serie von Bildern, von denen dieser Text handeln soll, sind genau diese und etliche andere Farben versammelt (siehe Abbildung „Nacht in Karl Kutter“). Bei genauerem Hinsehen finden sich auch etliche Zwischentöne, doch es ist auffällig, wie klar getrennt voneinander die Farben auf dieser und allen anderen in der vorliegenden Publikation abgebildeten Leinwänden aufgetragen sind. Je näher man an die Bilder herankommt, desto deutlicher wird, dass die ureigene Qualität von Öl auf Leinwand hier auf den Kopf gestellt wird. Gerade die sehr lange Zeit, die Öl im Gegensatz zu anderen Pigmentträgern zum Trocknen braucht, erlaubt es einem Künstler normalerweise, über eine sehr lange Zeit in das Bild einzugreifen und der Farbe dabei den Hauch einer anderen Farbe beizumischen oder sie ganz leicht mit den direkt daneben aufgetragenen Farben verschmelzen zu lassen.

Genau das tun Römer+Römer nicht. Das Künstler-Duo betreibt sogar einen großen Aufwand, um ineinander übergehende Farbverläufe zu vermeiden. So müssen die beiden Künstler zum Beispiel einzelne Stellen lange trocknen lassen, bevor sie überhaupt weiterarbeiten können. Sie müssen an vielen Leinwänden gleichzeitig malen, um eben erst zum richtigen Zeitpunkt des natürlichen Trocknungsprozesses mit ihrer Arbeit an einer bestimmten Leinwand fortzufahren und so die radikale Trennung der Farben zu sichern.

Während der letzten zehn Jahre hat das Künstler-Duo diese ganz eigene Maltechnik immer wieder verfeinert und ausgelotet, sodass Römer+Römer inzwischen auf mehr als 300 Werke zurückblicken können, die ihre charakteristische Maltechnik variieren. Dabei nutzen sie eine merklich reduzierte Farbskala, die die Millionen von Farben, die beispielsweise eine Digitalkamera normalerweise braucht, um alle Informationen in einem Bild in distinkte Farbpunkte aufzufächern, auf deutlich weniger Farben reduziert. Es bleiben vielleicht ein paar Hundert Zwischentöne übrig. Was nach viel klingt, führt in der Anwendung zu abrupten Wechseln zwischen den Farbtönen. Gleichzeitig führt die Technik dazu, dass an anderen Stellen größere Ansammlungen von Punkten exakt dieselbe Farbe haben. Alle Nuancen von Schwarz im Vordergrund eines Bildes werden häufig in ein und demselben Schwarzton komprimiert. Bei anderen Bildern führt die Malart zu einem beinahe spielerischen Ergebnis, wenn etwa ein Wolkenausschnitt zu unregelmäßig geformten, ineinander verschränkten Farbfeldern mutiert. Wie die Künstler im Gespräch bestätigen, werden Motive, in denen zwangsläufig größere monochrome Felder vorkommen, wie zum Beispiel Asphalt in einer typischen Straßenansicht oder weiße Decken in Ansichten von Innenräumen, immer schnell verworfen. Oft werden sie nicht einmal ausprobiert.

Wie es inzwischen schon zweijährige Kinder vom Herumspielen mit berührungsempfindlichen Displays kennen, muss der Betrachter „auszoomen“ und sich gedanklich vom Bild entfernen, um in den Tausenden einzelnen Bildpunkten ein Motiv erkennen zu können. In dem oben besprochenen Bild mit seinen überwiegend schwarzen, roten und blauen Punkten muss das Auge besonders lange suchen, bis plötzlich zwei Figuren im Vordergrund auftauchen: ein Mann rechts, links eine Frau – einander zugewandt. Streift das Auge über den Bildhintergrund, erkennt es in dem Meer einzelner Punkte in der horizontalen Bildmitte eine ganze Reihe von vielen, vielleicht fünfzig, Gruppierungen etwas hellerer Punkte, die dem Betrachter wie eine Reihe tanzender Menschen vorkommen. Allmählich verdichten sich die orange, hellgrünen und weißen Sektionen darüber zu so etwas wie Lampen, vielleicht Scheinwerfern, die in den dunklen Bildraum hineinstrahlen. Wenn das Auge sich wieder auf die zwei Gestalten im Vordergrund konzentriert, scheint die Situation klar: Die Frau trinkt aus einer Flasche, wahrscheinlich Bier, und wir haben es insgesamt mit einer großen Menschenmenge zu tun, die im Dunkel der Nacht tanzt und feiert.

Die Vorlage für das Bild stammt, wie bei allen anderen Bildern in dieser Publikation, aus einer Aufnahme, die die Künstler selbst gemacht haben. Sie haben das Material, teils Video, teils digitale Fotografie, beim inzwischen legendären „Fusion-Festival“ aufgenommen, das jährlich in dem kleinen mecklenburgischen Dorf Lärz stattfindet. Ein unabhängiger Kulturverein veranstaltet seit 1997 auf dem Gelände eines verlassenen Militärflugplatzes das Musik- und Kulturfestival, zu dem anfangs 600 bis 800 Techno-Fans aus dem näheren Umfeld der Veranstalter angereist sind. Inzwischen pilgern jedes Jahr 60.000 bis 70.000 Festivalbesucher nach Lärz. Für ein paar Tage wächst eine Zeltstadt am Rande des Festivalgeländes heran, dessen Einwohnerzahl bei Weitem die der dort fest ansässigen Dorfbewohner übersteigt. Es bildet sich für wenige Tage eine utopische Gemeinschaft Gleichgesinnter, die sich ohne Rücksicht auf die reale Welt dem Sog der Musik und dem kollektiven Rausch hingibt. Immer wieder wird betont, dass es den Organisatoren gelungen ist, dem enormen Popularitätszuwachs zum Trotz mehr als nur einen Hauch des ursprünglichen, anti-kommerziellen Geistes zu erhalten. Wohl für fast alle Besucher einer der wichtigsten Gründe, herzukommen.

Aber was treibt Römer+Römer auf der Suche nach Motiven für ihr seit zehn Jahren bestehendes malerisches Projekt zu einem solchen Festival? Ist es die Abwesenheit von kommerziellen Sponsoren? Ist es die von DJ Eule aufgelegte Techno-Musik? Ist es die utopische Gemeinschaft auf Zeit von Menschen so unterschiedlicher sozialer und kultureller Schichten, an der die Künstler durch ihre Bilder teilhaben möchten? Drei Jahre nacheinander haben Nina und Torsten Römer immer wieder das Festival aufgesucht – jeden Sommer von 2012 bis 2014. Dabei haben sie sich äußerlich wohl kaum von den anderen Festivalgästen unterschieden, abgesehen davon, dass sie leidenschaftlicher als die meisten anderen mit ihren Digitalkameras beschäftigt waren. Sie müssen gespürt haben, dass sie hier erneut den Typ von Bildern vorfinden können, der sich so besonders gut für ihre ganz spezielle Maltechnik eignet. Sie haben Menschenmengen gesehen, die auf engem Raum zusammengepresst waren. Sie haben Situationen bei Nacht und Tag beobachtet, sie haben einzelne Personen in sehr ausgefallenen Posen gefunden, umgeben von einem bunten Meer von Farben. Sie haben die Menge von oben fotografieren und so immer wieder neue Hintergründe und Bildkompositionen erzeugen können. Allein durch die visuellen Impulse, die von der bizarren Menschenmenge ausgegangen sind, war es ihnen möglich, ihren privaten Bilderkosmos weiter auszubauen.

Um den Grundton des vorläufigen letzten Kapitels dieses Kosmos zu beschreiben, den die Künstler beim „Fusion“ vorgefunden haben, scheint es notwendig, auf die Bilder zurückzublicken, die in den letzten zehn Jahren entstanden ist. Darin erkennt man, wie die Suche nach Motiven im näheren Umfeld der Künstler in Berlin-Kreuzberg angefangen hat. Die Serie mit dem Titel „Bistro Bagdad“ ist hierfür ein prägnantes Beispiel. Römer+Römer haben darin ein buntes urbanes Milieu porträtiert, in dem ganz unterschiedliche Ethnien auf engstem Raum einen Stadtteil voller Brüche und Gegensätze hervorbringen. Die Motive wirken auffällig nicht-komponiert und zeugen in ihrer gespielten Beiläufigkeit natürlich trotzdem – oder erst recht – von der intensiven vorangegangen Motivsuche.

Bald darauf legen die Bilder eine noch bewusstere Motivsuche nahe. Gezielt reisten Römer+Römer nach Korea und Japan sowie Jahre später nach Rio de Janeiro, um nach Fortsetzungen für das angefangene Bilderkompendium zu suchen. Es entstanden bei den Reisen mehr als 6000 Einzelaufnahmen, ein riesiges Archiv, aus dem erst im Nachhinein am Rechner vereinzelt Bilder gefiltert, beschnitten und farblich bearbeitet werden.

In Korea haben die Künstler schon vor Ort bemerkt, dass sie nicht das finden würden, wofür sie hingereist waren. Die Menschenmenge war äußerlich stets uniform und angepasst, visuelle Kontraste und Brüche gab es nicht. Was sie aus Kreuzberg kannten, ließ sich dort kaum wiederfinden. In Japan war das anders. Die Jugendkultur der Manga-Verehrer und Anime-Liebhaber bestach durch eine ganz neue visuelle Oberfläche. Bunte, fast flimmernde Kompositionen, die sich mühelos in die ganz eigene Maltechnik der Künstler übersetzen lassen, waren dort die Regel. Auch beim Karneval in Rio de Janeiro gab es Farben, Glitter und Lichter zuhauf, für die Künstler war die Szenerie dennoch eine Herausforderung: Die Tänzer auf den Karnevalswagen leben und brennen dafür, sich in Szene zu setzen, sich fotografieren zu lassen, eine Pose einzunehmen. Die visuelle Oberfläche des Spektakels entspricht also dem, was die Künstler suchen, aber die Intention dahinter ist eine vollkommen andere. Beim Karneval handelt es sich um ein Fest der Farben, das aber nur deshalb inszeniert wird, um von Tausenden gesehen zu werden. Die Aufnahmen, aus denen Römer+Römer nach der Rückkehr ins Atelier Vorlagen für ihre Bilder auswählen wollten, erweckten zu sehr den Eindruck von Urlaubsfotos, wie sie jedes Jahr tausendfach in Rio gemacht werden. So war es nicht leicht, aus dem Raster der vorhersehbaren und inszenierten Bilder auszubrechen.

Beim „Fusion-Festival“ in Lärz scheint dieses Problem plötzlich gelöst zu sein. Die Festivalgäste sind bunt gemischt, doch sie nehmen vor niemandem Posen ein. Und wenn sie es doch einmal tun, sind es Posen, die darauf angelegt sind, nicht als Posen zu erscheinen. Es gibt eine riesige Menschenmenge, aber sie ist nicht monochrom gekleidet. Auch der Hintergrund der Motive ist fast nie großflächig einheitlich, sondern heterogen, bunt und gemischt. Den suchenden Augen der Künstler war es möglich, Ausschnitt und Blickwinkel auf die Besucher immer wieder zu variieren und dadurch die entstandenen Aufnahmen neu zu komponieren. Auf diese Weise ist es Römer+Römer gelungen, einen eigenen visuellen Kosmos zu kreieren, der seinen Ursprung in diesem außergewöhnlichen Techno-Festival hat und dennoch kein Abbild davon ist. Die dabei entstandenen Leinwände sind zu einem eigenständigen Block innerhalb der seit zehn Jahren andauernden Motivsuche der Künstler geworden.

Römer+Römer wechseln mühelos von einem einzelnen Bild, auf dem ein politisches Banner im Zentrum steht, das bei einer spontanen Demonstration auf dem Festival plötzlich ausgerollt wurde, zu Nachtaufnahmen, auf denen kleine belichtete Inseln magisch leuchten, als ob sie auf einer Bühne der Zufälligkeiten inszeniert wurden. Auf einem weiteren Bild sieht man zwei einander Umarmende mitten auf einem leeren Feld. Als Betrachter denkt man sich fast unweigerlich die in diesem Moment abwesende Menschenmenge hinzu, die man von den anderen Bildern kennt. Zu dem Wechsel der Motive gesellt sich ein fast spielerischer Umgang mit Formaten. Es gibt extreme Hochformate, in denen das Motiv seitlich so stark beschnitten ist, dass es zu einer extremen Verdichtung kommt. Andere Bilder weisen ein fast übertrieben filmisch wirkendes Breitbildformat auf. Sogar ovale Leinwände erscheinen in der Serie, was einen stark zentrierten Blick auf das Geschehen in der Bildmitte lenkt.

Römer+Römer haben auf dem „Fusion-Festival“ das anscheinend perfekte Material für ihr malerisches Projekt gefunden. Bis heute. Morgen geht die Motivsuche vermutlich wieder von vorne los.